新时代西藏自治区经济社会发展成就一瞥

时间:2025-08-28 15:16 点击:次

奋进天路奏长歌

——新时代西藏自治区经济社会发展成就一瞥

■解放军报记者 陈 涵

西藏,一片曾以世界屋脊的孤绝姿态存在于世的土地,如今正经历着深刻嬗变。

昔日朝圣者以身体丈量的漫漫长途上,复兴号“贴地飞翔”;过去隔绝于群山皱褶间的古老村落,如今在移动支付、直播带货的浪潮里与时代共振。

时光无言,壮美山河见证西藏这片热土,迈入生机勃发、福祉绵长的新时代。

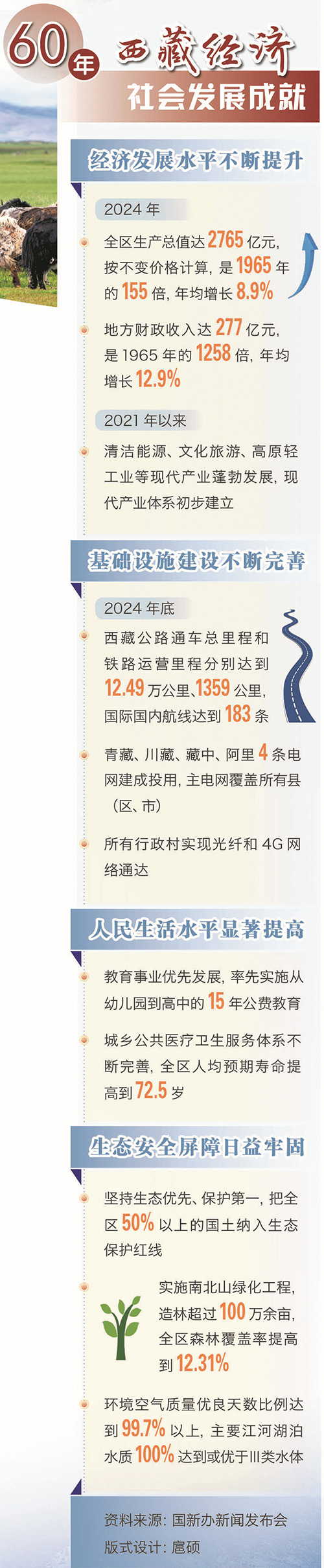

8月20日,习主席出席西藏自治区成立60周年庆祝活动指出,西藏自治区成立60年来,在党中央坚强领导和全国人民大力支持下,自治区党委和政府团结带领全区各族人民艰苦奋斗、开拓进取,坚持和完善民族区域自治制度,深入开展反分裂斗争,经济社会发展取得举世瞩目的重大成就,雪域高原发生翻天覆地的变化,同全国各地一道如期全面建成小康社会、迈上全面建设社会主义现代化国家新征程。

70多年前,川藏、青藏公路建成通车,雪域架“天路”,天堑变通途。新时代,更多“天路”托举雪域高原创造举世瞩目的发展奇迹。

西藏,这个离太阳最近的地方,正奏响新的奋进长歌。

——编 者

西藏阿里地区革吉县,牧民在采盐。新华社发

5G信号上珠峰

“数字天路”激荡发展脉动

当悠扬的汽笛声划破长空,雪域高原又迎来重要历史时刻——一列通身绿色的复兴号高原内电双源动车组列车驶出拉萨站,沿着蜿蜒的雅鲁藏布江河谷,奔向“西藏江南”林芝。这一天,是2021年6月25日,拉林铁路正式开通运营,彻底结束了藏东南地区不通铁路的历史。

90%以上的线路在海拔3000米以上、16次跨越雅鲁藏布江、相对高差达2500米,拉林铁路将拉萨、山南、林芝3颗“高原明珠”紧密串联。

38岁的斯朗旺扎是拉林铁路复兴号动车组的一名司机。他的人生轨迹,始终与高原铁路的发展脉搏同频共振。小时候,斯朗旺扎在洛隆草原上骑马放牧,对火车的印象是老师口中“比你的马快好几倍”。2003年,他走出大山,赴兰州铁路机械学校求学,那是他第一次坐绿皮火车,“看什么都新奇”。2014年,他第一次开火车进藏,“实现了儿时的梦想”。2021年,他驾驶崭新的D2021次列车在高原冻土上驰骋,“深感荣幸与自豪”。

从“马背少年”到“吸着氧气开火车”,这是斯朗旺扎的铁路人生,也是西藏道路交通等基础设施提质增效的缩影。截至2024年底,西藏公路通车总里程和铁路运营里程分别达到12.49万公里、1359公里,初步建立起涵盖公路、铁路、航空等多种运输方式的立体交通网络。

神山圣湖间,除了看得见的交通廊道,还有看不见的“数字天路”。

在经幡与帐篷簇拥的世界屋脊珠峰大本营,游客们举起手机,或对着雄伟珠峰自拍打卡,或对着镜头现场直播,或与远方亲朋视频畅聊。支撑这份从容的,是覆盖营地的5G-A网络。

5G-A网络由中国移动联合多方合作建设,不仅能支持视频电话、高清直播等应用,还能让珠峰大本营及附近活动的人们获得更可靠的紧急救援通信保障。

世界最高峰迈入5G时代,彰显西藏在数字基础设施建设方面取得的新进展。目前,西藏全区已累计建成开通5G基站19494个,超过2400个重点场所实现移动网络深度覆盖。

一条条畅通无阻的“数字天路”,为西藏高质量发展注入澎湃动能。如今,深山孩童跨越山海,在线共享名师课堂;乡镇居民畅享快递、外卖等便捷服务;牧民化身网络主播,将原生态的牦牛肉、虫草销往全国……

数字基础设施建设不仅改善了居民生活,也为当地经济发展奠定基础。蓬勃发展的高新数字产业,已在巍巍高原开枝散叶、硕果盈枝。

6月18日,西藏首个大规模智算中心——“雅江1号”智算中心开服,项目一期规划的2000P算力规模,相当于同时运行2000万台高端服务器的计算能力。据测算,2000P算力全部投用后,每年可承接东部地区约400万小时的AI训练任务。

近年来,西藏积极融入“东数西算”布局,推动5G深度赋能特色产业。远程掘进、无人采矿等技术在高原矿区逐步推广;藏医药、天然饮用水等特色企业搭建工业互联网平台,建设安全追溯体系;无人机巡田、土壤墒情监测等推广普及,农牧业开启“云端”放牧时代……一曲“数字”与“智慧”的交响,正在世界屋脊澎湃奏响。

西藏玛旁雍错湿地上,牧民在赶牦牛。新华社发

日光城变不夜城

“幸福天路”直达千家万户

8月15日,西藏日喀则市定日县森嘎村举行“定日6.8级地震灾后恢复重建民房首批入住仪式”,伴随着哈达与祝福,包括定日、拉孜、萨迦等县首批2578户12139名受灾群众正式搬入安全舒适的新居。

今年1月7日,定日发生6.8级地震。当天中午,定日县城恢复供电,当晚,震中所在地定日县措果乡恢复供电。如此速度,折射出西藏电力事业的发展成效。很难想象,10年前“大网电”才第一次延伸到这里。

西藏阿里地区札达县底雅村村民格吉群培,还记得过去靠酥油灯照明的日子。今天,日光城变不夜城,飞入寻常百姓家的电流点亮新生活:冰箱储存鲜肉、电磨坊替代石磨、电暖器驱散高原严寒……“有了稳定供应的电,就有了产业的兴旺、致富的希望。”格吉群培说。

近年来,西藏大力推进民生工程和项目,各族群众生活实现从水桶到水管、油灯到电灯、土路到油路、毡房到楼房的沧桑巨变。

变化的背后,彰显的不仅是“如何发展”的质量,更体现了“为谁发展”的温度。今日西藏,一条条连接着光明、知识、健康的“幸福天路”,正跨越千山万水,直达千家万户。

脱贫攻坚之初,西藏是我国唯一的省级集中连片特困地区,是全国贫困发生率最高、贫困程度最深、扶贫成本最高、脱贫难度最大的深度贫困地区。教育是阻断贫困代际传递的治本之策。2012年起,西藏率先在全国实行15年公费教育;2024年,西藏第21次提升教育“三包”(包吃、包住、包基本学习用品)补助标准,实现从“有学上”到“上好学”的跨越。

10时30分,在拉萨市第一小学食堂后厨,工作人员正紧张地忙碌着。清洗区、切菜区等逐一用透明玻璃隔开,厨具、生食、熟食等有专门的消毒柜、存放地。12时30分,一年级学生丹巴次仁准时吃上午餐,脸上露出笑容:“学校里的饭比家里的还好吃。”

自2012年开始,西藏实施农村义务教育学生营养改善计划国家试点,标准为每人每天3元。2014年起覆盖义务教育阶段所有农牧民子女在校生,并于当年11月将标准提高到每人每天4元。

教育惠民的春风,深刻改变着人们的思想观念。西藏丁青县小学教师塔巴次仁说:“‘三包’和免费教育让学生家长零负担,农牧民争着把孩子送到学校。”

如果说教育是为孩子们的未来筑基,那么医疗则是守护群众当下的安康。

全国海拔最高的三甲综合性医院那曲市人民医院,20世纪60年代就成立了儿科,但长期苦于没有专业病房、仪器,救治水平受到掣肘。如今,得益于医疗人才“组团式”援藏的深入开展,该院不仅成立新生儿病房,扩充救治设备,还创建了市级危重新生儿救治中心。

除了硬件提质升级,“云端”也架起“生命线”。前不久,通过援藏专家远程会诊,腹痛多时的藏族群众卓玛症状得到缓解。目前,远程医疗会诊机制在西藏多家医院落地,疑难重症患者在“家门口”就能享受专业医疗服务。

民生冷暖,枝叶关情。人民生活水平显著提高、教育事业优先发展、城乡公共医疗卫生服务体系不断完善……现代文明的福祉遍洒高原,各族群众脸上洋溢着幸福的笑容,恰如高原上绽放的格桑花。

茫茫沙海成林海

“绿色天路”滋养万物生长

行走西藏,处处是山水画卷。

雪山与流云倒映在湛蓝湖面,游人在湖滨游玩观景。这里是青藏高原的“蓝宝石”——纳木错。

“过去,景区内游客随意投喂、车辆乱停、垃圾乱扔等现象时有发生。”纳木错景区相关负责人说,“纳木错生态系统脆弱,文旅开发必须为保护让路。”

垃圾实行随产随清、统一外运;新能源观光车取代燃油车;厕所采用生态降解技术……一系列举措共同发力下,纳木错成功创建“无废景区”,湖面重现湛蓝本色。在景区摄影师格桑扎西的镜头里,红嘴鸥在湖畔翩跹起舞,鱼群在水中悠然游弋,藏羚羊、野牦牛等也开始“露脸”。

青藏高原是我国重要的生态安全屏障。保护好西藏的生态环境,利在千秋、泽被天下。

新时代以来,西藏依法落实最严格的生态保护制度:坚持“两高一低”项目和企业零审批、零引进,坚决不许带有污染性质的项目上高原;建立各类自然保护区47个,总面积达41.22万平方公里……这不仅筑牢了生态安全屏障,还有效实现生态与增收“共进”、增绿和发展“双赢”。

在西藏隆子县,流传着一句俗语:“聂巴阿贴组”,意思是只要开口说话,沙土便簌簌落下。半个世纪前,这里是一片茫茫盐碱滩,每年风沙肆虐达8个月之久。

今天,一条绵延40多公里的沙棘林,如碧绿的哈达环绕着隆子河谷,筑起坚实的“生态长城”。这背后是几代人年复一年的坚持。沙棘树生长周期长达3至15年,当地村民守着一棵棵沙棘树生根发芽,一守便是一生。值得欣慰的是,越来越多年轻人接过铁锹,加入这场让沙海成林海的“绿色接力”。

绿水青山就是金山银山。树多了、沙少了,村民的钱袋子鼓起来了。昔日沙土地,今日成良田——在隆子县,黑青稞亩均产量由300多斤提高到650斤,年产量达1.4万吨以上。

当下,科技手段正持续为青藏高原的生态保护赋能,不断书写新的绿色奇迹。

屏幕上,长江源头之一、海拔6542米的姜根迪如冰川闪耀,湿地草原静谧,黑颈鹤悠然踱步。这些画面,正通过三江源国家公园的“天空地一体化”监测系统实时呈现。该系统覆盖公园4.87万平方公里区域,借助卫星、无人机和地面监测点,实现24小时全方位监测。

从湖泊汤汤到林海如涛,从藏北牧歌到雅江奔流,雪域高原之上,人与自然和谐共生的图景,愈发壮丽多姿。

复兴号列车行驶在拉林铁路西藏林芝段。新华社发

路网延伸 货畅高原

——西藏物流产业发展观察

快递触角不断延伸,让高原居民实现“网购自由”;“智”力赋能快递物流,让“当日达”成为现实;货运繁忙,高原好物出藏需求持续升级……日前,记者走访西藏多地,感受雪域高原物流发展新活力。

“快递到啦!”10时,一辆邮政车缓缓开进海拔5373米的西藏山南市浪卡子县普玛江塘乡沙空村,村民早已等候多时。投递员米玛旺打开车门,卸下快递包裹。

“我们普玛江塘是全国海拔最高的乡。过去,寄件、收件都得自己跑县城,单程就要花两天时间,油费上百元。”村民阿旺群培说,“现在下单后,在家门口坐等就好。”

西藏地广人稀、山高路远,“不包邮”是常态。为打通“最后一公里”,2024年,山南市创新打造“邮快合作”体系,通过建立县(区)、乡(镇)、村(社区)三级服务体系,实行“小件少件走公交、大件多件走邮政”的协同配送机制,让快递直达农牧区群众家门口。

物流触角不断延伸,让越来越多农牧民实现“网购自由”。山南市邮政管理局统计数据显示,2025年1至6月,山南市邮政行业寄递业务量达898.9万件,同比增长11.84%。其中,快递业务量超140万件,同比增长155.45%。

智能设备的推广应用,进一步为当地物流业赋能,提升物流效率。

一大早,位于拉萨市经开区的某企业智能分拣中心仓库内,自动化设备、智能机器人与数字管理系统正协同作业,完成商品的拣选、包装、输送等流程。满载商品的货架仿佛“长了脚”,在系统调度下有序穿梭在仓库里。

“这是我们自主研发的‘地狼’智能分拣机器人。”该企业相关负责人牟少林介绍,“以往分拣员需要在仓库内逐一取货,现在只需点几下屏幕,‘地狼’就会自动送达对应商品。”

随着智能化设备的广泛运用和作业效率的持续提升,订单处理周期不断缩短,多种常用商品在拉萨、山南等城市主城区实现“当日达”。

在西藏,不仅“寄进来”的速度更快了,“寄出去”的通道也更通畅。

中午时分,在拉萨贡嘎国际机场的跑道上,一架载着山南市农特产品的全货机平稳起飞,目的地是湖北省鄂州花湖国际机场。航班抵达后,货物将通过陆运或“转机”,快速分拨至全国各地。这条“空中金桥”每周一固定起飞,单程可提供超30吨航空运力。

如今,西藏特色产品通过线上线下热销,物流需求不断增加,SF传奇页游,航空货运不仅“运得快”,而且“运得多”。

除航空通道外,跨境陆路物流同样持续优化。今年以来,西藏全力打造“南亚班列”公铁联运物流模式,整合公路、铁路资源,实现高效联动。上半年,从浙江义乌、河南郑州等地共开行“南亚班列”5列,货物总值1.24亿元。

从“送得到”到“送得快”,一条条物流通道,把高原好物送出去,也把发展机遇引进来。

(新华社记者 蒋梦辰、丁增尼达)